Tiempo de lectura 9 minutos

El 19 de diciembre de 2001, con 17 años, todavía vivía en Dolores. Estaba frente a la TV, que transmitía minuto a minuto el hervidero. La amargura y la desesperanza se habían naturalizado —también— en los vecinos de mi barrio, a más de 200 km del epicentro de la foto. Todavía puedo sentir el agotamiento espiritual de mis viejos frente a la pantalla, recién llegados del trueque.

El país entero se regodeaba en el pesimismo de un fracaso al que medios de comunicación, dirigentes cobardes y sin la más mínima imaginación política (hablo de 2001…), empresarios y banqueros corruptos lo habían arrastrado. Me acuerdo de la represión a mansalva y de esa densidad que siempre tiene la tristeza en el ambiente, esa pesadumbre que se filtra en la garganta. La policía en sus caballos rodeando a las Madres de Plaza de Mayo. Tipos de traje y corbata que habían perdido sus ahorros de una vida entera, sumados a jubilados y desocupados que eran el blanco predilecto de las balas de goma.

La crisis terminal del país había empezado muchos años antes. La Alianza fue la etapa “progresista” final de un proyecto neoliberal que comenzó en la dictadura. La mentira, el saqueo y la tilinguería de la abrumadora mayoría de la clase política empujaban al argentino promedio a adherir a la corriente de opinión de “la política” como centro de todo lo negativo.

Diciembres

Es que todos los diciembres argentinos traen de regalo la misma pregunta: “¿va a estallar?”. Estallido es nuestra palabra mágica, el punto fijo del análisis político; si algo anda mal, tarde o temprano tiene que explotar. Y si no explota, algo raro pasa.

Pablo Semán propone otro verbo para mirar este tiempo, con otro lente: implosionar. Una explosión es visible, ruidosa, ocupa la calle y la tapa de los diarios. Una implosión, en cambio, se cocina adentro, en silencio, mientras por fuera la vida parece seguir igual.

La implosión tiene su fermento previo en el desamparo. Gente que antes “politizaba su malestar” —salía, organizaba, discutía, se anotaba detrás de alguna bandera— fue llegando a distintas conclusiones. O no confía en quienes dicen representarla; o no ve herramientas colectivas de las que valga la pena participar.

El resultado es una economización de la vida cotidiana llevada al extremo. Cada momento tiene que servir para ganar un mango o, al menos, para no gastarlo. El tiempo vital se encoge hasta la próxima comida; el espacio se reduce al barrio porque moverse es caro y peligroso; los lazos se achican a la familia nuclear, y ni siquiera es un refugio sólido, porque ahí también hay contabilidad afectiva y deudas cruzadas. El horizonte se encoge, entonces, en tres dimensiones: tiempo, espacio, vínculos.

“Implosión” nombra esta forma de vida en la que casi nadie siente que tiene con quién ir a pelear nada. Ni por salario, ni por indemnización, ni por reforma laboral, ni por “la república”. No es que la gente esté encantada con lo que pasa; es que no ve que trole hay que tomar para dar la pelea. Y cuando mira a quienes invitan a “politizar el malestar”, muchas veces lo que ve —como reconoce el propio Semán— es una colección de estafadores sentimentales…gente que se apropió de todas las palabras grandes y las vació en beneficio propio.

Hablamos de una dirigencia que parasita un hábito corrosivo. De esa maniquea habilidad en la que buena parte del plantel ha sido entrenado. El arte de “sacarse los quilombos de encima” en lugar de resolverlos. Gobernadores, ministros, intendentes, funcionarios y exfuncionarios de todos los colores operan bajo la misma lógica. Preservar “la estructura”, salvar su lote, llegar al otro lado del temporal con algo de poder todavía en la mano. Mientras tanto, el costo lo paga una sociedad que percibe con una claridad bastante cruel esa naturalización de la decadencia.

La política, en vez de procesar conflictos, se vuelca a administrar daños y posponer decisiones. La misma ruta de liturgias que consiste en reciclar el repertorio conocido: convocar a marchas defensivas, recuperar consignas gastadas, repetir playlists de épicas agotadas. Es la posición reactiva de los navis de Avatar, la tribu que mira, absorta, el desembarco del ejército hostil y robótico desde el árbol sagrado.

Fantasmas peleándole al viento

En nuestro último artículo decíamos que los huracanados vientos digitales trajeron una pandemia de inautenticidad que se refugia en los bucles de validación de los clanes digitales: castillos de lucidez donde todo se parece a todo y donde la tendencia y el algoritmo deciden qué es clipeable, qué vale la pena decir y cuánto dura cada banco de ira que ordena la experiencia en redes. El peronismo no es ajeno a ese dilema y, visto con algo de distancia, aparece una fauna que discute y produce clima entre sí con un blanco bastante estable —las organizaciones reales y la militancia orgánica— y un chiste convertido en categoría sociológica: el “peronismo streamer”. Así, los streamers dejan de ser síntoma parcial de una sociedad precarizada que busca comunidad en la pantalla para convertirse en tótem generacional donde cabe todo: el péndulo pasa de renegar de la política a renegar de los streamers. Una metáfora brillante pero funcional a la pereza, porque describe con lujo de detalles la estética de la crisis mientras deja casi intactas las estructuras que la producen y posterga la pregunta incómoda de siempre: quién arregla los problemas y de quiénes son esos problemas.

En ese reparto desigual de responsabilidades, los streamers terminan siendo el frente visible de una orfandad: cargan, sin haberlo pedido, con la transferencia de expectativas que dejó vacante una política todavía en boxes tras la piña de 2023. La economía de la atención los usa como soporte afectivo —premia la verborragia, castiga el silencio— mientras la vida material va a otra velocidad, la de precios, salarios y deudas, mucho más estables que las corrientes de opinión que se evaporan en el comentarismo digital. Nadie les firmó un contrato de nueva dirigencia, apenas una pasantía de acompañantes terapéuticos de las crisis psicoafectivas de clases medias desencantadas con casi todo. La pregunta por lo que quedó de las organizaciones y de los conflictos materiales que alguna vez le dieron carne al peronismo realmente existente sigue esperando respuesta en otro lado; y una parte importante de ese “otro lado” está en una dirigencia que desatiende su materia prima clásica —la realidad— para obsesionarse con lo que se dice de ella, volviéndose planta permanente del comentario. Como sugería Bergson, dejamos de mirar la vida para manejarnos solo con lo que se dice de ella. Mientras discutimos streamers y retóricas, las reformas estructurales —empezando por la laboral— avanzan sobre una mayoría que nunca disfrutó plenamente de los derechos que hoy se invocan para resistirlas: para monotributistas, cuentapropistas precarios o repartidores, cualquier seguro mínimo puede parecer mejora relativa en un paquete regresivo. El gris existe, aunque la conversación pública insista en seguir dibujada en blanco y negro

La columna invertebrada

En ese paisaje, el sindicalismo sigue siendo un modo organizativo central del mundo del trabajo argentino: unas 3.500 organizaciones con convenios que alcanzan a alrededor de 10 millones de trabajadores y trabajadoras, obras sociales que todavía sostienen la salud de unos 20 millones de personas y más de 70.000 delegados y delegadas de base que todos los días hacen de valla frente a los abusos patronales, organizan ayuda mutua, cultura, capacitación, turismo social, en una época enamorada del individualismo. También es cierto que abundan enamorados del poder sindical más que del sindicalismo: devotos de Roma más que del cristianismo. Pero ese tipo humano no es patrimonio exclusivo de los gremios; se multiplica en la política partidaria y en casi todos los rincones de la vida nacional. Al final, lo que queda en pie —cuando todo pasa— son las organizaciones, no los dirigentes.

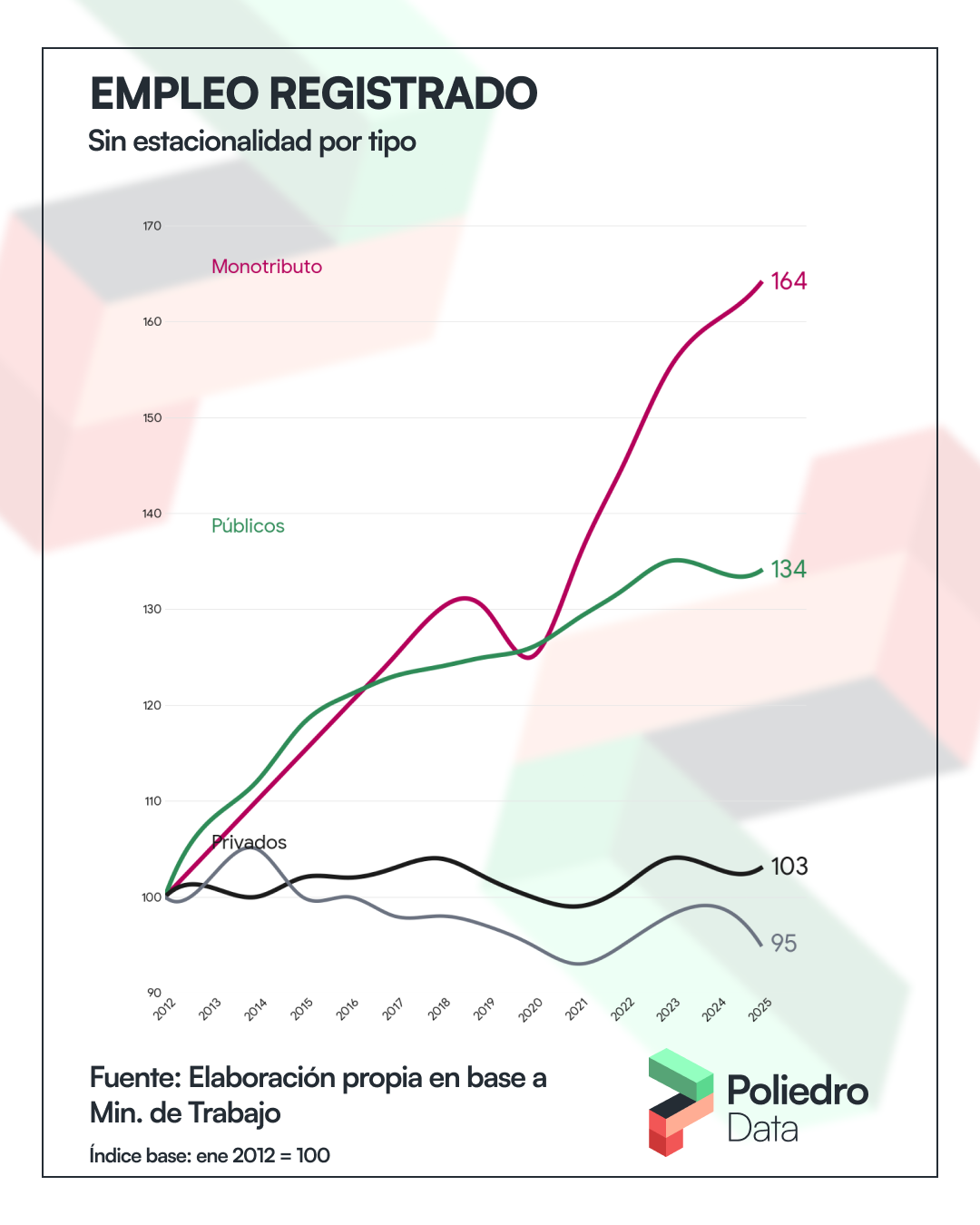

Gobernar en este contexto ya no es “crear trabajo” y listo, sino lidiar con una matriz sociocultural que cambió de raíz desde la dictadura hasta hoy. Las estructuras gremiales, políticas y, en menor medida, los movimientos sociales vinculados al peronismo todavía disponen de recursos económicos y territoriales para ponerle límites al aceleracionismo libertario, pero representan a menos gente: la desindustrialización y los cambios tecnológicos achicaron su base. No es una anomalía local. En ningún país del mundo el obrero industrial es mayoría, ni siquiera en China. Argentina se fue “latinoamericanizando”: más informalidad, menos estabilidad, menos sindicatos, menos protección legal y, en las capas jóvenes, una ética “freelancer” que encuentra épica en “manejar los tiempos” en los mares de la precariedad. El mayor empleador en negro, para completar el cuadro, sigue siendo el propio Estado con sus contratos de locación de servicios, que facilitan la motosierra de turno.

Pero sobre todo hay algo que nunca había ocurrido con esta magnitud: quienes trabajan son pobres. Ese fenómeno no empezó con Milei, pero se profundiza con el gobierno libertario, entre despidos, licuación de ingresos y desindustrialización brutal. Nos guste o no, en ese contexto los sindicatos —con todas sus contradicciones— vuelven a ser uno de los pocos dispositivos capaces de ponerle algún límite al experimento en curso, siempre que logren tender puentes con esta nueva clase trabajadora que aprendió a enfrentar lo adverso casi sola.

¿Se viene el estallido? ¿De qué?, ¿de quién?

A todo esto se le superpone la memoria del 2001 como evento fundador. Nos quedó tatuada una expectativa de guion y si las cosas se ponen lo suficientemente mal, tiene que haber estallido. Cacerolas, piquetes, helicópteros. Un momento “marvel” de épica popular que resetea el tablero. El hábitus de nuestra generación intermedia, que ni se hizo «millonaria» en el Estado, ni reniega de «lo anterior» como quien se esconde de una mancha venenosa. Que conoce la temperatura del difícil camino de acechanzas, ingratitudes y frustraciones que lo real guarda para quienes hacen.

Pero volvamos al punto. El 2001 no fue un rayo en cielo sereno. No existe una ley sociológica que diga que cada crisis grave debe terminar en una escena parecida. Y, sobre todo, el hecho de que “no explote” no significa que no pase nada, significa que la forma de la crisis cambió.

Lo que tenemos hoy se parece más a un reformateo forzado de la vida que a una espera pasiva. La gente selecciona sus batallas, cuida sus restos de energía, prioriza sobrevivir al mes antes que protagonizar la tapa de la historia. Acumula rencores, también; pero no encuentra quién pueda ordenarlos en un proyecto que valga la pena sin volver a entregarse a «los mismos de siempre».

En el medio, la vida social se reacomoda sola. Se acortan horizontes, se modifican carreras laborales, se resignifican creencias religiosas, aparecen nuevas referencias (pastores, autoayuda, streamers confesionales) que funcionan como contención emocional sin necesidad de prometer un contrato político completo. La implosión, leída así, no es solo “la gente se metió para adentro y se resignó”; es lo que pasa cuando se rompen las referencias colectivas pero el malestar sigue ahí, sin traducirse en una forma nueva de hacer política.

Fuente: Poliedro Data

Fuente: Poliedro Data

Add a Comment